1999年10月 岩手県で行われた東北フリークライミングコンペに参加(息子と青森県の仲間)

1999年10月 侍浜に数多くの難ルートを開拓しているフリークライマー 長内宏之氏の自宅 RAT GIM にて

1999年11月 侍浜(八戸の岩場で知り合った共同企業体の友人)

2001年 5月 クライミングコンペATC杯 in 青森にエントリー

2001年 7月 八甲田大岳(娘と)

2001年 7月 縫道石山東壁(ルートを誤り南東壁へ・2ピッチで敗退)取り付きを探すため原生林を歩き回り漆にかぶ

れてさんざんな目に(女医さんに牛乳ビン位に太くなった大事な部分を診られて恥ずかしい思いを)

( ̄○ ̄;)!

2002年 7月 八甲田高田大岳

2002年 8月 南八甲田(猿倉岳・駒ヶ峰)

南八甲田(乗鞍岳)

南八甲田(櫛ヶ峰)片道4時間の奥深い山です 山頂からは十和田湖が見えます

2002年 9月 八甲田大岳

岩手山

2002年 9月 縫道石山東壁弘前ルート~緑友ルート

ようやく東壁を探しあてたものの時すでに遅く時間切れでした(またまた漆にかぶれてもうダメ !)

1枚目の写真はオーバーハングの途中で撮影 セカンドで登るのはATCスポーツ店長の長畑君

2002年10月 八甲田大岳

新郷村(高知国体強化訓練中の陸上自衛官である萬徳氏と佐藤氏の練習風景)

2003年 4月 侍浜

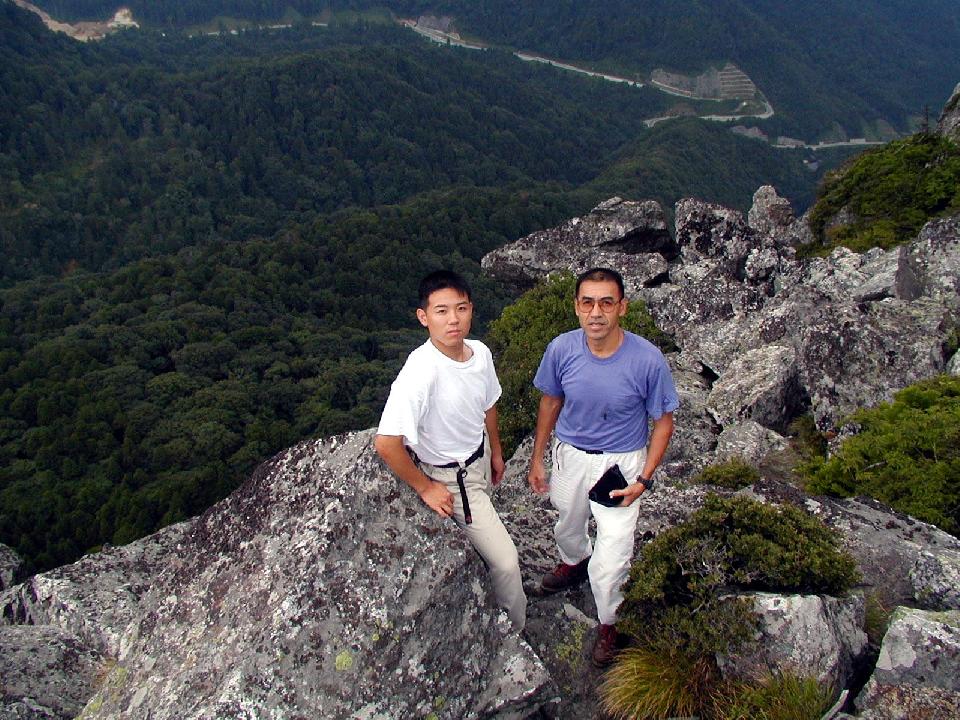

帰省中の息子と

2003年 5月 八甲田大岳(酸ヶ湯から直登)

2003年 5月 侍浜「お昼のワイドショー(5.8) & 入学試験(5.10a)」に挑戦

2003年 9月 侍浜(カモシカに見つめられて)

2004年 1月1日 山スキーのテストを兼ねて八甲田へ(出発が遅れ仙人岱手前で戻る)

2004年 1月18日 八甲田(視界不良・強風のため仙人岱ヒュッテまで)

2004年 2月11日 3度目の正直でようやく八甲田大岳へ(頂上での視界は10m程度でした)

2004年 3月14日 南八甲田・横岳(1日中吹雪かれました)

2004年 5月 7日 侍浜(クラックをリードするのは三沢基地から来た若い米軍人)

2005年 8月18日 侍浜(1年ぶりで、5.10aを登り切れず残念・・)

2005年 8月 7日、17日、28日 八甲田(赤倉岳、井戸岳、大岳、小岳)

2005年 9月10日、17日、24日 八甲田

2005年10月 9日 八甲田(紅葉の毛無岱と大岳)

2006年02月19日 八甲田(強風と視界不良のため仙人岱で引き返す)

2006年02月21日 八甲田(快晴のため気温が高く雪がくさって結構きつい登りでした)遠くに見えるのは岩木山

2006年10月18日 八甲田(紅葉も終わり、大岳の岩場には霜が降りていました)

2006年10月28日 南八甲田(紅葉の蔦温泉周辺)

2008年10月14日 八甲田(酸ヶ湯周辺にかろうじて残った紅葉・毛無岱は終わっていました 残念!)

2020年6月15日 侍浜

15年ぶりに岩場に足を運びました。前日の雨で足元がぬかるんでいて、固定ロープに捕まりながら降りました。

介護生活も終わったことから再度クライミングを始めようかと思いましたが、ホールドを探せず長いブランクを痛切に感じると共

に、全く登れる気がしませんでした。 その後巻爪が酷くなり、クライミングシューズはとても履けそうにないので、残念ながら

諦めざるを得ない状況です。

ロッククライミングのグレードについて紹介します。

クライミングを始めた1970年代では1級~6級まで定義されていて、6級が最も高難度で人が登れる限界とされていました。

各クラスは [-] [0] [+] の3段階に分けられ、全部で18段階に細分化されます。

しかし、イタリアのラインホルト・メスナーが登場後にその概念は一変します。

人間の限界とされていた6級を上回る7級以上の概念が導入されたからです。

同時に、人工的手段を使わず、オールフリーのクライミングが推奨されるようになり、更にスポーツクライミングが隆盛を極めて

います。 街にはクライミングジムが多数出現し、健康志向とゲーム感覚で一般的に認知されるようになってきました。

ルートクライミンググレード対応表(クリックで拡大 / ダブルクリックで消す)

※ ラインホルト・メスナー : 人類史上初となる8000m峰全14座完全登頂に成功した20世紀最高のクライマー

その他、8000峰のアルパインスタイル単独無酸素登頂など、数々の記録を打ち立てている。

登頂記録

1978年 ピーターハーベラーとのコンビで人類初のエベレスト無酸素登頂に成功。

1980年 エベレスト無酸素単独登頂

8000メートル峰14座の登頂記録(全て無酸素で登頂)

1970年 ナンガ・パルバット (8125m)

1972年 マナスル (8156m)

1975年 ガッシャーブルムI峰 (8068m)

1978年 エベレスト(8848m)、ナンガ・パルバット(単独)

1979年 K2 (8611m)

1980年 チョモランマ(エベレスト)(単独)

1981年 シシャパンマ (8013m)

1982年 カンチェンジュンガ (8586m)、ガッシャーブルムII峰 (8035m)、ブロード・ピーク (8047m)

1983年 チョ・オユー (8201m)

1984年 ガッシャーブルムI峰 (8068m)、 ガッシャーブルムII峰 (8035m) ベースキャンプに帰還せず縦走による連続登頂

1985年 アンナプルナI峰 (8091m)、ダウラギリ (8167m)

1986年 マカルー (8462m)、ローツェ (8516m)

その他の登頂(抜粋)

1966年 グランド・ジョラス(4208m)

1969年 アイガー北壁 当時世界最短となる1日半で登頂

1972年 ノシャック (7492m)

1974年 アイガー北壁 5年前の記録を上回る10時間で登頂

1974年 アコンカグア (6959m)

1976年 マッキンリー山 (6168m) 南西壁 世界初登頂

1978年 キリマンジャロ (5895m)

1981年 チャムラン (7317m)

1986年 ヴィンソン・マシフ (4897m)

1994年 シヴリン (6543m)